ホットフラッシュにはツボが効く!?自分で簡単にできる対処法(2025年更新版)

更年期の女性に起こりがちな「ホットフラッシュ」。大量の汗が出る、顔が紅潮する、鼓動が速くなるといった症状が代表的で、前ぶれもなく急に起こります。仕事中や通勤中にホットフラッシュが起きて慌てたり、「また起きたらどうしよう」という不安に駆られたりした経験がある人も多いはず。

ここでは、万一に備えて、知っておくと安心できるホットフラッシュに効果的な「ツボ」と、自分でできる対処法についてご紹介します。

※本記事は、2018年7月12日公開版を更新したものです

ホットフラッシュとは?

ホットフラッシュは、更年期障害の代表的な症状の一つです。具体的には以下のような症状が表れます。

ホットフラッシュの症状の例

- 気温や室温に関係なく体が熱くなる

- 突然顔が紅潮する

- 突然大量の汗が噴き出す

- 就寝中に大量の汗をかく

- 汗をかいているのに手足が冷える

- 突然激しい動悸がする

なお、ホットフラッシュは5分程度で収まるのが一般的ですが、人によっては10~30分程度続くケースもあります。

ホットフラッシュが起きるメカニズムは?

ホットフラッシュを引き起こす原因として考えられるのは、自律神経の乱れです。

自律神経は、呼吸や体温、血流などを調整する役割を担っています。また、交感神経と副交感神経の2種類があり、これらのバランスが保たれていることで、心身を正常に維持できているわけです。

ところが、なんらかの要因でこのバランスが崩れると、ホットフラッシュの症状が表れます。つまり、ホットフラッシュと自律神経には、密接なつながりがあるということです。

上記を踏まえたうえで、ここからはホットフラッシュと深く関係している、自律神経の乱れが起こる原因について深掘りしていきます。

ホルモンバランスの乱れ

加齢に伴う女性ホルモンの減少が、自律神経を乱れさせる原因の一つです。

閉経が近づくにつれて卵巣機能が低下し、卵巣から分泌される女性ホルモンが徐々に減少していきます。しかし脳の中枢部分である視床下部は、通常通り女性ホルモンの分泌を続けようとします。そうなると、やがて脳からの指示量と、卵巣から分泌される女性ホルモンの量が合わなくなり、ホルモンバランスが崩れるというわけです。

ここで覚えておきたいのは、女性ホルモンと自律神経は脳の同じ器官でコントロールされていることです。これらは互いに影響し合っているため、女性ホルモンの乱れが自律神経の乱れにもつながるのです。

日々のストレス

人間関係に悩んでいたり、自分時間をなかなか取れていなかったりすると、誰しもストレスを感じてしまうものです。このようなストレスによっても自律神経が乱れるといわれるため、適度な息抜きが欠かせません。

自律神経の中枢がある視床下部は、ストレスを感じると、これに対抗するためのホルモンを分泌します。このホルモンは女性ホルモンの分泌を阻害するはたらきがあるため、全身のホルモンバランスの不調を招くといわれ、自律神経の乱れに繋がります。

日々の生活を送るなかでストレスは付き物ですが、ご自身に合った解消法を見つけて、身体的・精神的な負担を軽減しましょう。

睡眠不足

十分な睡眠がとれていない場合も、自律神経の乱れを招きます。

交感神経は活動する際にはたらき、副交感神経は心身ともに落ち着いている際にはたらくため、睡眠時間が足りないと交感神経が優位な状態が続くこととなり、均衡が保てません。こうして2種類の自律神経が乱れると、ホットフラッシュが起こる引き金となるわけです。

睡眠不足は自律神経の乱れに結び付くため、ご自身が安らげる時間をつくって、十分な睡眠をとることがおすすめです。

運動不足

運動不足が続いてしまうと、自律神経が乱れる原因となり得ます。

運動したあと、「ポジティブな気持ちになった」「夜ぐっすり眠れた」という経験をしたことがある方も多いはずです。これは、適度な運動によってストレスが発散され、ホルモンバランスを整え、睡眠の質を向上させるといった効果が見込めるためです。

しかし運動の習慣がない方は、このような効果を得られず、ストレスを溜め込むことになり、眠りが浅くなってしまうかもしれません。まずは軽い運動から取り入れて、自律神経を正常に保ちたいところです。

急なホットフラッシュ、どう対応すればいい?

ホットフラッシュのメカニズムがわかっても、症状が出るタイミングや症状の程度はコントロールできないのがつらいところ。突然症状が出たときに試してほしい、効果的な対処法をいくつかご紹介します。

対処法①ツボを押す

人間の体には、ホットフラッシュを抑えるツボがいくつも存在しています。状況や場所に応じて最適なツボを押し、ホットフラッシュとうまく付き合っていきましょう。

■日常的に刺激したい「足のツボ」

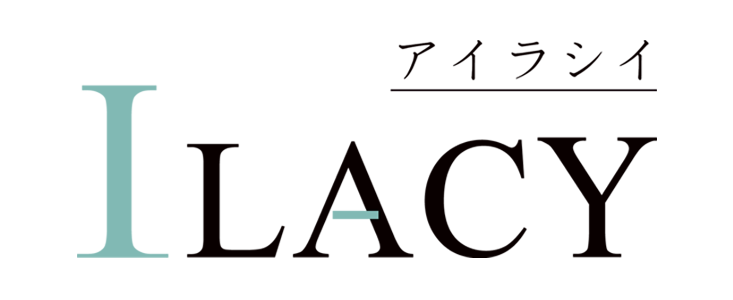

・太衝(たいしょう)

足の親指と人差し指の骨が交わる点より少し指先に近い部分、少し凹んだところにあるツボが太衝です。水分や体温、ホルモンバランスの調節効果があり、上半身に集まった血液を循環させてくれるので、ホットフラッシュの改善が期待できます。

・三陰交(さんいんこう)

内くるぶしの内側の一番高いところに小指をあて、そこから指4本分上に上がったところにあるツボが三陰交。女性特有の悩みやトラブルに◎な万能のツボといわれ、生理に伴う症状やホットフラッシュの改善につながります。

・湧泉(ゆうせん)

湧泉は、足の指をぐっと丸めたとき、一番へこむ部分。下半身のだるさや疲れを取るほか、首のこりをほぐして頭の血行を良くしてくれるので、のぼせが起きたときに押してみましょう。

■外出先でも押しやすい「上半身のツボ」

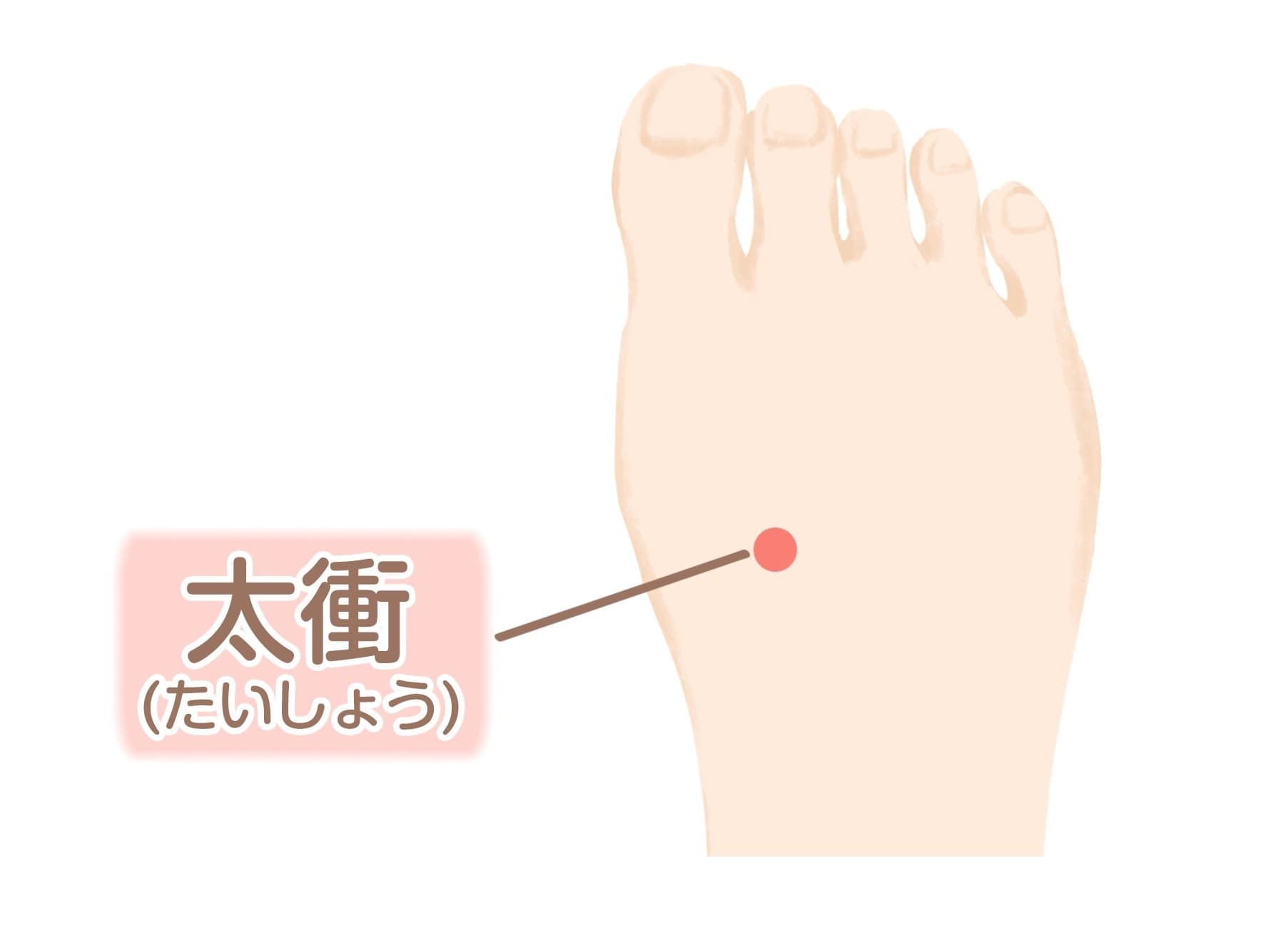

・屋翳(おくえい)

乳首の3〜5cmほど上にあるツボが屋翳。脇の汗や顔の汗を抑えるのに有効といわれています。ホットフラッシュが起きたら、中指などでゆっくり押しましょう。

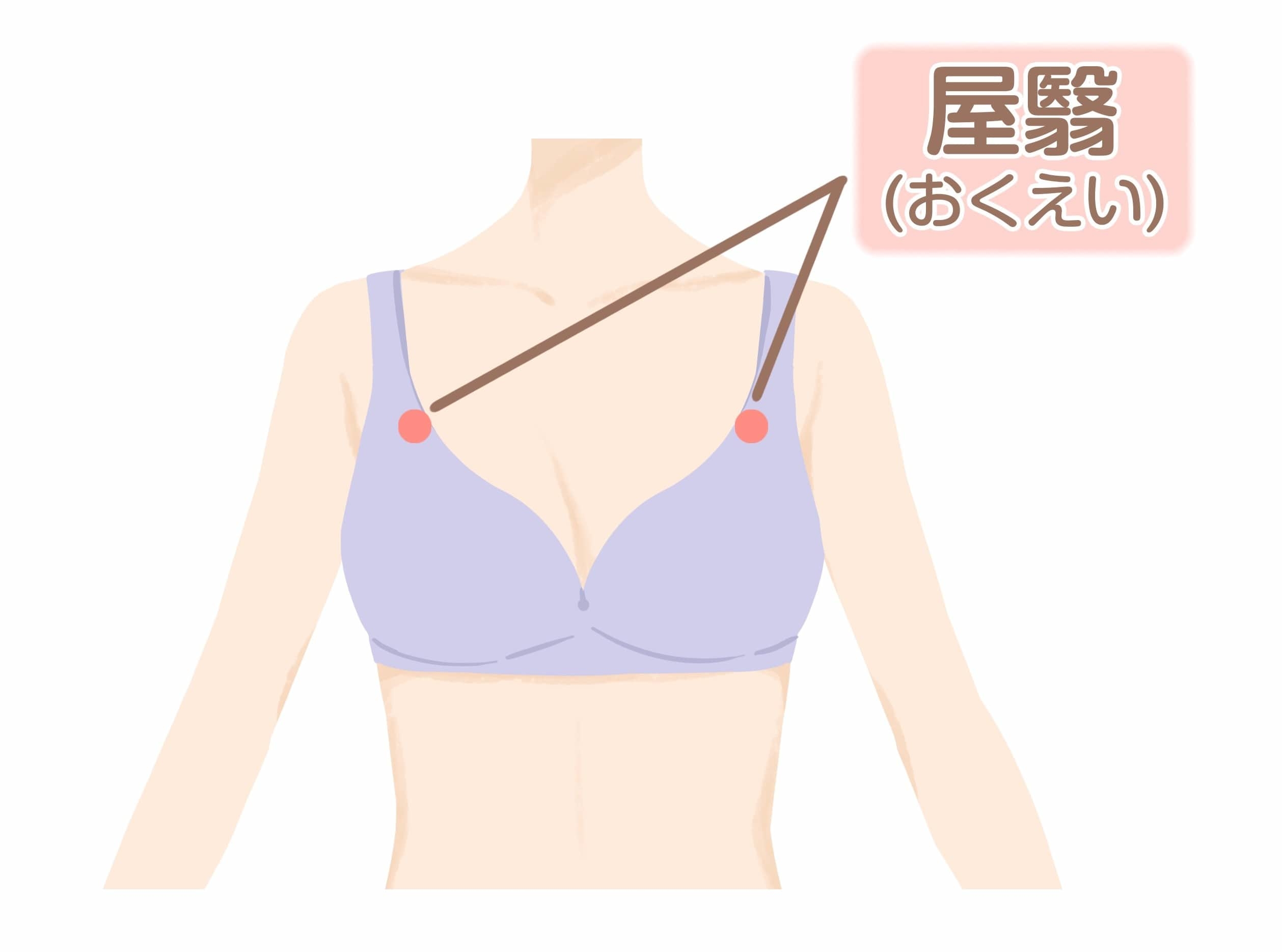

・大包(だいほう)

大包は、脇の下の付け根から3cmくらい下にあるツボ。舞妓さんが着物を着ていても汗をかきにくいのは、着付けの際に帯でこのツボを圧迫しているからなのだとか。屋翳と同様、中指などでゆっくり数秒刺激します。

・百会(ひゃくえ)

左右の耳の穴を結んだ線と、顔の真ん中を通る正中線が交わる、頭のてっぺんにあるツボが百会です。頭や顔に関する症状をやわらげてくれるので、のぼせが起きたときに体の中心に向かって押してください。

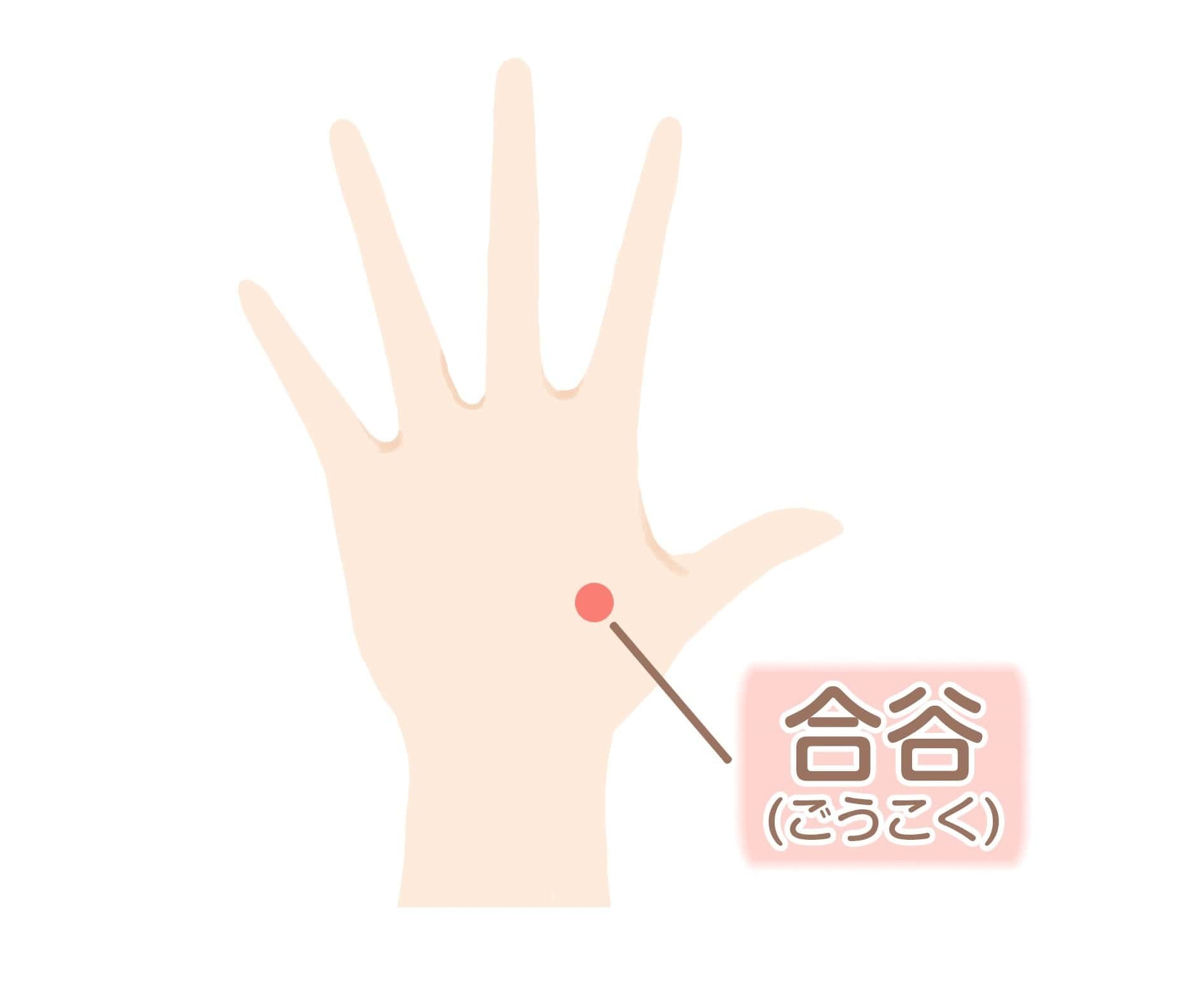

・合谷(ごうこく)

手の甲の親指の付け根(親指と人差し指の骨が交差する場所にあるくぼみ)にあるツボが合谷。自律神経を整え、大量の汗を抑えたいときにおすすめです。親指で、気持ちいい程度の強さで押しましょう。

・MS線

MS線とは、顔の中心をまっすぐに走る、ツボをつないだ線のことです。前髪の生え際を中心とした2~3センチほどの縦線で、不眠や精神安定、自律神経の調整に効果が期待できます。線に沿って刺激を与えるといいでしょう。

・内関(ないかん)

手のひらを上にした状態で、手首のしわから肘に向かって指3本分離れた場所にあるツボが内関です。自律神経を整えるだけではなく、イライラや不安を鎮める効果があるといわれています。

・曲池(きょくち)

曲池は、肘を曲げたときにできる親指側のしわの端にあります。清熱効果が期待できるため、ホットフラッシュによるほてりや顔面紅潮などの不調が表れた際に押すとよいでしょう。

対処法②汗を抑えるグッズを持ち歩く

汗を拭けるウェットティッシュや、体をクールダウンさせる冷感スプレーなどのグッズを持ち歩くようにすると安心です。

急いで体を冷やしたいときは、首の頸動脈を冷やすようにしましょう。

対処法③脱ぎ着しやすい服装を選ぶ

ホットフラッシュが起きたときにすぐ体温調節ができるよう、カーディガンやジャケットなど、脱ぎ着しやすい服装を選びましょう。

吸湿性の良い素材の物や、ゆったりしたつくりの物を着ると、体に熱がこもるのを避けることができます。

対処法④腹式呼吸をする

ホットフラッシュの症状が出た際には、副交感神経を優位にする効果のある腹式呼吸を行ってみてください。ほてりや発汗といった症状は、交感神経が過剰反応することで引き起こされるためです。

本来、腹式呼吸は睡眠中に無意識で行われるものですが、意識的に実行することで自律神経のバランスを調整できるといわれています。具体的には、以下の手順で行います。

腹式呼吸の手順

- リラックスした姿勢で座る

- おなかに手を当てる

- 鼻から息をゆっくり吸って、おなかが膨らむよう意識する

- 鼻から息をゆっくりと吐き、おなかがへこんでいることを意識する

対処法⑤アロマを活用する

アロマの香りには、副交感神経を優位にする効果があるといわれていることから、ホットフラッシュを乗り切る際に取り入れてみるのも一つの手です。嗅覚の情報は脳にダイレクトに伝わり、自律神経を司る視床下部で処理されます。つまり早めの効果に期待できるため、「早く症状を落ち着かせたい......」という方にうってつけです。

ひと口にアロマと言ってもさまざまな種類があるので、以下で副交感神経のはたらきを促すといわれているアロマの例を紹介します。

副交感神経を優位にする効果が期待できるアロマの例

- ラベンダー

- オレンジスイート

- サンダルウッド

- ベルガモット

ホットフラッシュを抑えるには?

ホットフラッシュを改善したいと思ったら、まずは生活習慣を見直すことが大切です。

次の3点を意識して、日常生活の改善に取り組んでみましょう。

①女性ホルモンの働きを助ける栄養素をとる

毎日の食生活を見直すことで、ホットフラッシュの症状を乗り切れるかもしれません。ホットフラッシュとうまく付き合っていくためには、自律神経やホルモンバランスを整える栄養成分を摂取するよう心がけましょう。

以下で、ホットフラッシュの悩みを軽減したい方におすすめの食べ物・飲み物・サプリメントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

食べ物

ホットフラッシュにお悩みの方は、大豆や大豆製品を積極的に摂取するとよいでしょう。大豆に多く含まれるイソフラボンは、女性ホルモンの不足を補う効果が期待できるといわれています。具体的には、以下のような大豆製品を摂取することで、ホットフラッシュのつらさを緩和できる可能性があります。

ホットフラッシュの症状がみられる方におすすめの大豆製品の例

- 納豆

- 豆腐

- 豆乳

- きな粉

参照元:厚生労働省 大豆イソフラボンの安全な摂取目安量の設定の検証

飲み物

カフェインレスのハーブティーを取り入れるとリラックス効果が得られるかもしれません。

ハーブティーは、副交感神経を優位にするはたらきがあるといわれており、自律神経の調整をサポートしてくれます。ホットフラッシュのお悩みを少しでも軽減したい方には、以下のハーブティーがおすすめです。

ホットフラッシュの悩みを軽減したい方におすすめのハーブティーの例

- パッションフラワーティー

- カモミールティー

- オレンジピールティー

サプリメント

ホットフラッシュによる悩みを軽減する効果が期待できるイソフラボンは、サプリメントからも摂取可能です。毎回の食事に大豆製品を取り入れることが難しい場合は、サプリメントで補ってみてはいかがでしょうか。

イソフラボンのほか、ビタミンEやビタミンB6を摂取するのもおすすめです。これらにはホルモンバランスを整える作用があるため、ホットフラッシュとうまく付き合っていくうえで頼りになる存在です。

ただし複数のサプリメントを服用する際には、パッケージに記載されている摂取方法や目安量を必ず守って、過剰摂取を避けるよう心がけましょう。

②適度に汗をかく

ホットフラッシュのつらさを和らげたいのであれば、毎日の生活に有酸素運動を取り入れてみませんか?有酸素運動は、副交感神経のはたらきを高めて自律神経のバランスを整える効果が期待できるため、ホットフラッシュの症状をある程度抑えられるかもしれません。

たとえば、ウォーキングやヨガ、水泳といった日常的にのんびり行える運動を習慣化するのがおすすめです。反対に、筋トレをはじめとする無酸素運動は交感神経を刺激するといわれており、ホットフラッシュを引き起こすおそれがあります。

ご自身に無理のない範囲で、適度に運動するよう意識してみてください。

③ストレスを溜め込まないようにする

ホットフラッシュなど、更年期の症状の現れ方には、心理的な状態も影響しているといわれています。自分なりの発散方法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにしましょう。

あまり物事を深刻に捉えず、リラックスして日々を過ごすことも大切です。

④カフェインの摂取を控える

ホットフラッシュの症状が表れている方は、カフェインが含まれる飲み物や食べ物は控えましょう。カフェインは交感神経を優位にするため、摂りすぎると自律神経のバランスが乱れてしまいます。

ホットフラッシュにお悩みの方が特に気をつけたい、カフェインの含有量が多い飲み物・食べ物の例を以下にまとめたので、ご確認ください。

多くのカフェインを含む飲み物・食べ物の例

- コーヒー

- 緑茶

- 紅茶

- エナジードリンク

- 高カカオチョコレート

ホットフラッシュの治療方法

ホットフラッシュの悩みを解消する手立てとなるのが、ホルモン補充療法(HRT)です。

繰り返しになりますが、ホットフラッシュは女性ホルモンの減少が原因となるケースが多いため、不足した女性ホルモンを飲み薬や塗り薬、貼り薬などで補うことで治療します。これを"ホルモン補充療法"といい、薬剤によってホルモンバランスを調整することで、ホットフラッシュをはじめ、さまざまな更年期障害の緩和に効果が期待できます。

ただし、ホルモン補充療法を継続することで、血栓症や、ごくわずかながら乳がんのリスクが高まるため、婦人科医とよく相談しましょう。

監修者:更年期トータルケアインストラクターの永田京子さんより

更年期症状の代表格、ホットフラッシュ!時と場所を選ばずに起こるので、女性にとっては悩みの種になる厄介者ですよね。ホットフラッシュが起こったら、焦らずにまずはゆっくりと深呼吸。大丈夫、大丈夫。少ししたら落ち着きますよ。

また、自分でできるツボ押しや、食事や運動など生活習慣を整えるといった工夫で、症状が軽くなる場合があります。治療法もありますので、つらい場合は我慢せずに婦人科へ。自分に合った対策方法を見つけていきましょう!

この記事を監修した人

永田京子(ながた・きょうこ)さん

兵庫県出身、愛知県小牧市在住。2児の母。東映アカデミーに所属し、役者として舞台やドラマなどで活躍した後、ピラティスや整体、経絡、アロマ、リフレクソロジーなどを学び、ピラティス指導者、産後ケアのインストラクターとしての活動を開始。受講者の声と、更年期障害が悪化して苦しむ母を見ていた経験から、女性ホルモン・更年期の正しい情報と対策を伝えるNPO法人「ちぇぶら」を創設した。「ちぇぶら」は更年期を英語でいう「the change of life」の意。著書に「女40代の体にミラクルが起こる! ちぇぶら体操」(三笠書房)、「はじめまして更年期」(青春出版社)がある。

※掲載している情報は、記事公開時点のものです。

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー