漢方はどのくらいで効果を実感できる?西洋薬と併用しても大丈夫?

近年、その効果が再認識されるようになり、西洋医学と相互補完的な使われ方をすることも増えた「漢方」。さまざまな疾患のほか、病になる前の「未病」と呼ばれる状態でも有効で、更年期のつらい諸症状にも効能を発揮するといわれています。

ここでは、漢方が気になっているけどよくわからないという人に向けて、漢方の基礎知識から症状別の取り入れ方まで、漢方・薬膳の専門家である杏仁美友さんに解説していただきます。

第2回は、前回に引き続き、漢方の効果的な飲み方や、効果を感じるようになるタイミングなど、よくある漢方の疑問に答えていただきながら、漢方への理解をさらに深めていきましょう。

漢方薬にはどのような形状があるの?

漢方薬には、大きく分けて「煎じ薬」「丸薬」「エキス剤」「錠剤」「軟膏」の5つの形状があります。それぞれ、特徴を見ていきましょう。

煎じ薬...液体の飲み薬

煎じ薬は、薬草や生薬を煎じて水に浸し、煮出して飲む液体の飲み薬ですね。元々、漢方は数種類の生薬を組み合わせて水に浸し、煮出して服用するものですから、煎じ薬は漢方本来の形であるといえるでしょう。

煎じるのに時間がかかり、外で気軽に服用することはできませんが、吸収されやすく高い効果が期待できます。煎じているあいだの香りや、飲んだときの味も効能のひとつです。

丸薬...生薬を砕いて固めた薬

丸薬は、生薬を砕いて蜂蜜などで固めて丸めたもので、見た目は錠剤に似ています。ゆっくり溶けるので、煎じ薬に比べて効果も穏やかで、慢性的な病気や虚弱を治すのに適しています。

エキス製剤...携帯に便利な顆粒の薬

生薬を煎じ、濃縮したエキス分を抽出して乾燥させ、おもに顆粒にしたものがエキス製剤です。製薬会社が一定の基準で生薬を配合しているので、個々の状態や特性に合わせて調剤することはできませんが、保存しやすく携帯しやすいので、外出先でも簡単に服用できるのがメリットです。

錠剤...保存性と携帯性に優れた薬

生薬を煎じて抽出したエキス分を粉状にし、丸めたものが錠剤です。顆粒が飲みづらい子供や高齢者に適した形です。エキス製剤と同様、保存性と携帯性に優れています。

軟膏

ちょっと珍しいのが、軟膏タイプの漢方。配合した生薬に豚脂(とうし)という豚の脂肪などを加えてのばしたもので、外傷や皮膚疾患に直接塗り込みます。

よく知られているのは、赤紫色の「紫雲膏(しうんこう)」ですね。紫根(しこん)、当帰(とうき)、豚脂(とうし)、ゴマ油、蜜蝋(みつろう)からできていて、切り傷ややけどなどに塗ると皮膚の再生が促進され、回復が早まるといわれているんですよ。

漢方を試してみたいけど、副作用はないの?

前回もご説明しましたが、漢方は、

・望診(ぼうしん)...体に現れている症状から内臓など内面の状況までを診る ・聞診(ぶんしん)...声の大きさや高低、においなどを観察する ・問診(もんしん)...既往歴や現在の病状などを聞き取る ・切診(せっしん)...脈やおなかをさわって状態を確かめる

の4つから成る「四診」で、その人の体質や心と体の状態を表す「証(しょう)」を見極め、適切な薬を処方します。そのため、副作用が起きる確率はかなり低いといえます。

<こちらもCHECK> 更年期の心と体の悩みにも◎「漢方」ってどう使うの?

ただし、薬である以上、効果があれば副作用もあるのが当然で、人によってはもたれ、むくみ、かゆみといった症状が現れる場合があります。気になる症状が出たときは服用を中止し、医師や薬剤師に相談しましょう。

漢方の効果はどのくらいで実感できるの?

漢方は「ゆっくり効く」というイメージがあるかもしれませんが、すべての漢方がそうとは限りません。

継続して摂取することで効果が現れるタイプの漢方は、持病や体質、慢性的な症状の改善を目的として処方されます。根気良く飲み続けると同時に、養生や食事療法を心掛け、細胞が入れ替わる3~4ヵ月を目安に心身の変化を見極めましょう。

一方、急性疾患に対して処方されるタイプの漢方は、服用してすぐに効果が現れやすいです。これは、インフルエンザや風邪などが代表的ですね。

ただし、いずれの場合も、「証」が合っていなければ効果を実感することはできません。改善したい症状が急性か慢性かで効果の有無を判断する期間は異なりますが、しばらく飲んでも効果を実感できない場合は、処方してもらった医師や薬局などにこのまま継続するか、薬を変更するかを相談してみることをおすすめします。

西洋薬と漢方は併用してもいいの?

ケースバイケースですが、漢方と西洋薬を同時に服用することは可能です。

例えば、がんや狭心症、糖尿病、高血圧などの治療をしている人が、まずは西洋薬で治療した後、漢方でゆるやかに体質改善を図ることがあります。また、日頃から漢方を飲んでいる人が急に何らかの病気に罹患した場合、対症療法的に西洋薬を飲むこともありますね。

気を付けたいのは、漢方と西洋薬の組み合わせによっては、互いの効果を打ち消し合ってしまったり、思わぬ副作用が起きたりする可能性があること。

異なる医療機関や薬局で処方を受ける場合は、必ず現在服用している薬の名前を伝えて、相互補完的に効果を高めてくれる薬を処方してもらうようにしましょう。もちろん、自己判断で市販薬と漢方を組み合わせることも避けてください。

ドラッグストアなどで販売されている漢方はアリ?

最近では、漢方がかなり手軽に手に入るようになりましたね。名前が同じなら、処方薬も市販薬も配合されている生薬はほぼ同じですから、市販の漢方でも効果が得られる可能性は十分にあります。

ただ、購入前に知っておいていただきたいのは、オーダーメイドの処方薬と違って、市販薬は不特定多数が対象だということ。できるだけ副作用を減らして標準的な効き目が得られるよう、成分量を控えめにしているので、最初は漢方薬局に相談して証を診てもらった上で、処方を受けるのが望ましいです。

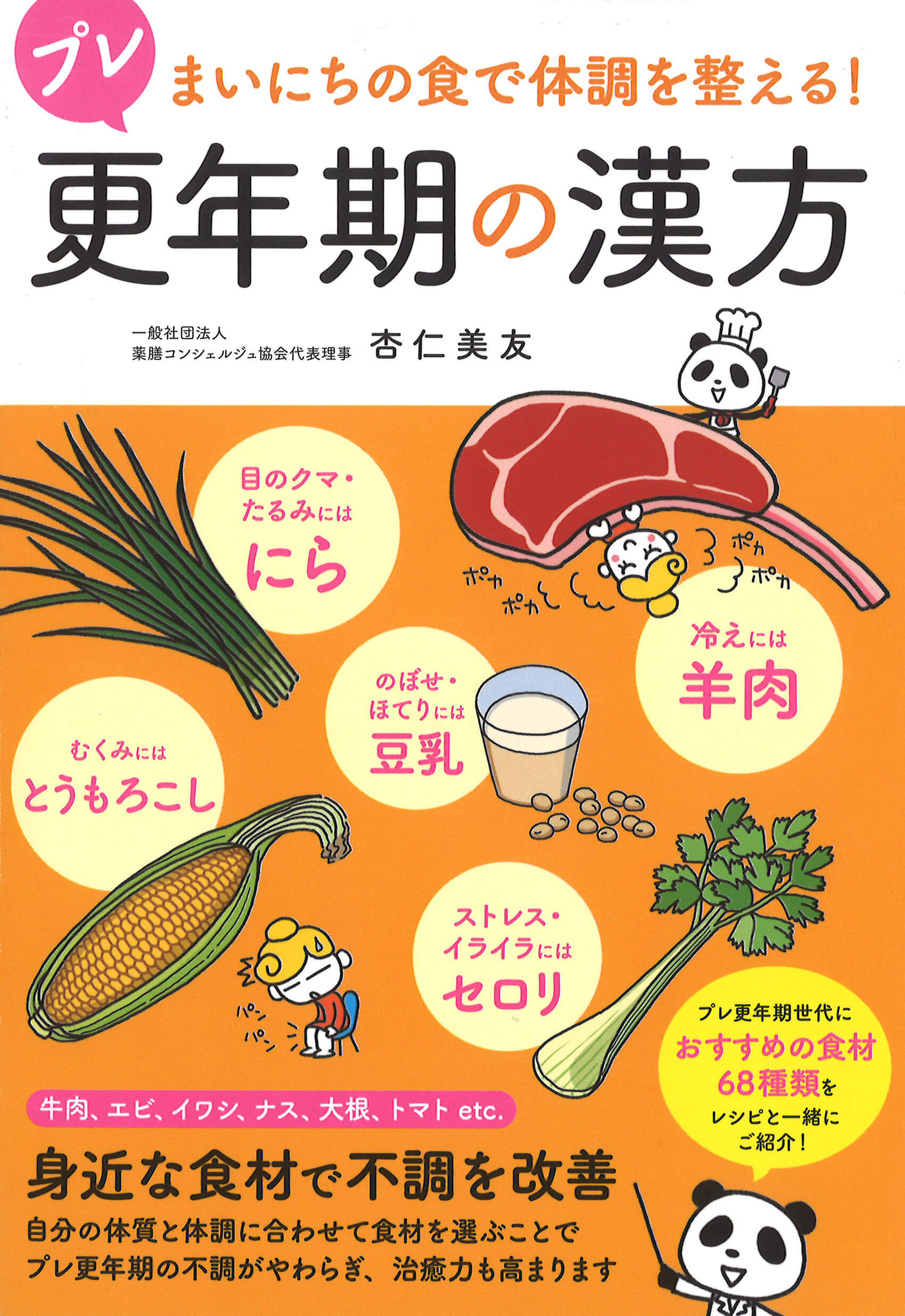

そこで効き目を実感できたら、市販薬を試してみてもいいかもしれません。保険診療であれば処方薬のほうが安価な場合も多いので、診てもらった証をもとに病院で処方してもらうのもひとつの手。私の本(※)でも、自分に合った漢方の見つけ方をご紹介していますので、参考になさってください。

※次の杏仁先生の著書に、自分に合った漢方の見つけ方が紹介されています。

「マンガでわかるおうちで簡単!薬膳・漢方」(池田書店) 「薬膳美人 改訂版 もっと薬効 もっとカンタン」(マガジンハウス) 「まいにちの食で体調を整える!プレ更年期の漢方」(つちや書店)

自分の証に合う漢方が見つかれば、不調は改善できる?

漢方は、ほかのお薬と同じように、不調を改善する手助けをするものです。漢方だけに頼るのではなく、食事や睡眠、運動といった生活の一つひとつを見直して、そもそも「病気になりにくい体」を作りましょう。

証を診てもらうと、自分の体のタイプや不調の源、疲れたときなどに症状が出やすい弱いところなどがよくわかります。漢方への興味は、忙しい毎日の中でついおろそかにしてしまいがちな自分の体と心に目を向けて、いたわってあげる良いチャンス。

漢方をきっかけに、体に良い食事や適度な運動を取り入れて、すこやかな体づくりへの意識を高めていただけたらうれしいですね。

お話を伺ったのは...

杏仁美友(きょうにん・みゆ)さん

一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会代表理事、国際中医師、中医薬膳師、漢方&薬膳アドバイザー。

漢方薬や薬膳で自身の体調不良を改善したことをきっかけに、漢方や薬膳の世界に興味を持ち始める。2011年に薬膳コンシェルジュ協会を設立して、薬膳や薬膳茶の資格講座の運営を行うほか、テレビや雑誌などの取材、レストランのメニュー監修、総合情報サイト「All About」の漢方・薬膳料理ガイド、薬膳サプリの商品開発、講演会なども精力的にこなしている。

「マンガでわかるおうちで簡単! 薬膳・漢方」(池田書店)をはじめ、薬膳にまつわる著書も多数執筆。最新著書「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店)が発売されたばかり。

「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店) 著:杏仁美友 定価:1,400円(+税)

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー