頻繁に起こる腹部の痛み...大腸にできた"ポケット"が原因?

更年期世代の女性は、腹痛に悩む人も少なくありません。「またいつものおなかの痛みか...」と、市販薬などでやり過ごすこともあるでしょう。

しかし、繰り返す腹痛の中には、「大腸憩室炎(だいちょうけいしつえん)」と呼ばれる疾患が潜んでいることもあるのです。大腸憩室炎は、重くなると絶食などを伴う入院が必要になるため、早い段階で見つけて治療を行いたいものです。

今回は、頻繁に起こる腹痛の原因として考えられる、大腸憩室炎の症状や受診の目安、予防法などについて、東京ミッドタウンクリニックの消化器内科医師、古川真依子先生に教えていただきました。

加齢によってリスクが増すことも!大腸の壁にできた"ポケット"が炎症を起こす

――大腸憩室炎とは、どんな疾患なのでしょうか。

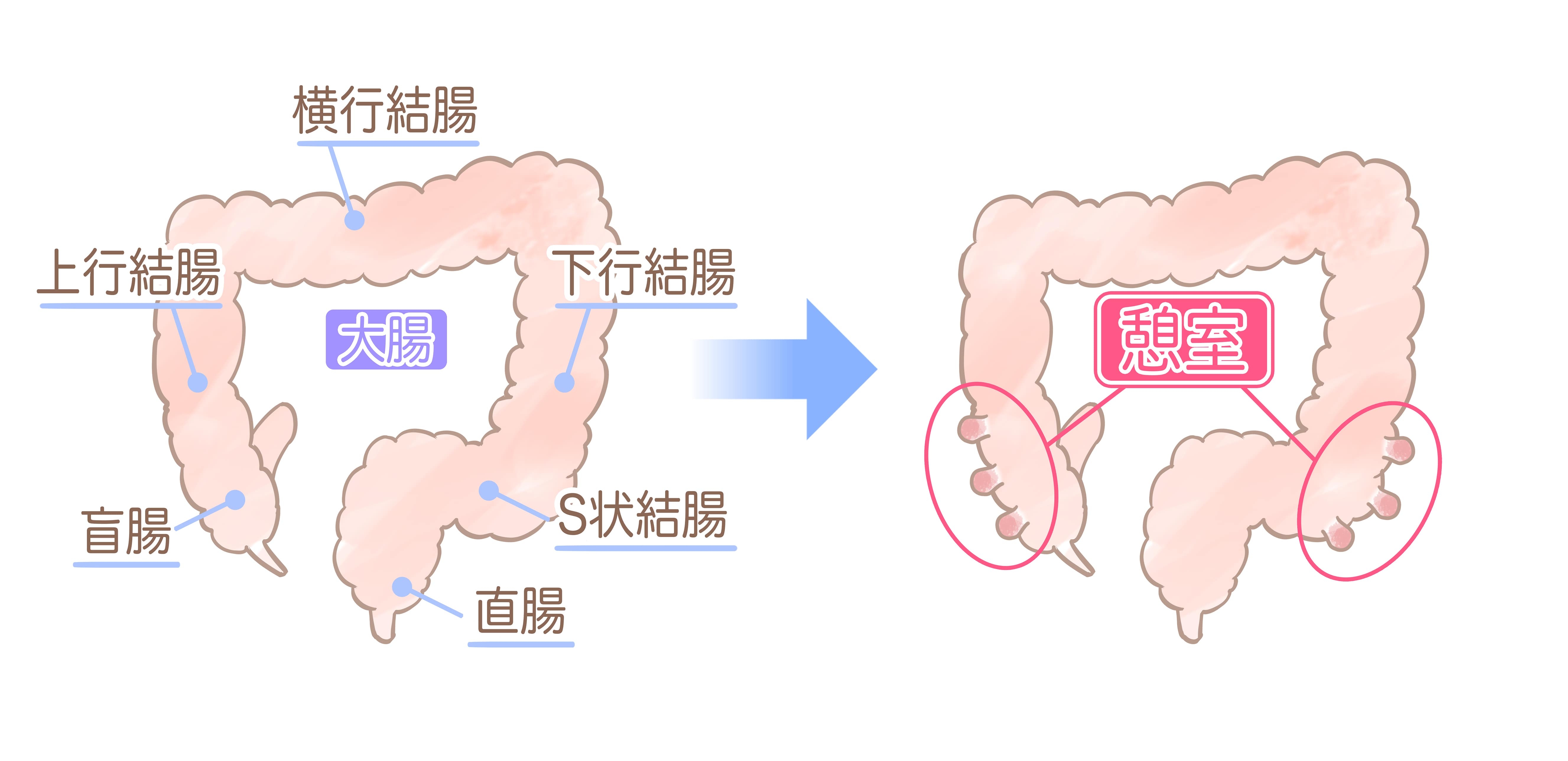

大腸の壁の一部が変化して外側に飛び出し、ポケットのような形状になったものを「憩室(けいしつ)」といいます。見た目はアリの巣のようですが、穴は空いておらず、どこかにつながったり貫通していたりするわけではありません。

憩室があるだけでは何の症状もありませんが、問題は憩室に便などが溜まり、細菌感染の温床になった場合。憩室で細菌が繁殖し、炎症が起きると、継続的な腹部の痛みや発熱、嘔吐などの症状を引き起こします。これが大腸憩室炎ですね。

憩室は、大腸のどこにでもできる可能性がありますが、よくできる部位はS状結腸。特に、日本人はこのあたりにできることが多いです。

日本の統計(平均年齢52歳)では、大腸憩室炎の保有率は約24%となっています。米国の場合は平均年齢55歳で42%の保有率という調査報告があり、それと比べると日本人の発症率は低いですが、食生活の欧米化(食物繊維量の減少)や、長期にわたる便秘を持つ人、大腸内視鏡検査を受ける機会の増加などに伴い、日本でも保有率が増加傾向にあります。

──憩室ができる原因はどういうものですか。

大腸憩室炎は、遺伝性の疾患として明確なエビデンスがあるわけではありません。ただ、診察をする中での実感としては、両親など身近な家族が憩室を持っていて、よく大腸憩室炎を起こしていた人は、検査をすると憩室が見つかる確率が高いです。

こうした方は、先天的に憩室ができやすい体質であるといえるかもしれません。S状結腸だけでなく、横行結腸などに憩室ができやすいのもこのタイプです。

しかし、憩室の多くは、後天的にできたもの。その数は、加齢によって増える傾向にあります。私が診察する中で感じるのは、いわゆる中高年と呼ばれる世代、40代後半から50代以降に大腸憩室炎を繰り返す人が多いように見受けます。30代で大腸憩室炎を起こす例は、あまり診たことがありません。

――なぜ、加齢によって憩室が増えるのでしょうか。

憩室は、大腸にぐっと内圧がかかることによってできます。年齢とともに腸壁が弱くなり、圧力に耐えきれなくなると、憩室が増えるリスクが上がります。

また、年齢を重ねると、どうしても腹筋が弱くなって便秘になったり、腸の調子を崩したりしやすくなりますよね。便秘がちの人は、便を出すためにトイレでいきむことも多いですが、そうすると必然的に腸内の圧力が増します。これも、憩室を生む原因のひとつになると考えられるんです。

大腸がんのリスク因子としても挙げられることが多い加工肉や油物など、腸内細菌のバランスを崩しやすい食べ物を多くとることも影響しているといえるでしょう。

痛みや違和感、コロコロした便は受診の目安のひとつ

――受診のきっかけになる症状はありますか。

一番多いのはおなかの痛みです。歩いたときにおなかに響く、おなかが張っているといった訴えも多いですね。併せて、コロコロした便も目安のひとつです。

何度も大腸憩室炎を繰り返している人の場合は、「何かいつもと違う」「なんとなくおかしい」といった違和感で受診されることも多いです。繰り返す膀胱炎に悩んでいる場合、「これは膀胱炎っぽい」といって受診されるのと同じイメージですね。

――診断はどのように行うのですか。

全体が張って痛みを感じる胃腸炎などと違って、横になっていただいて腹部をさわると、憩室がある場所をピンポイントで痛がられます。そこでまず、大腸憩室炎の可能性を視野に入れて検査を進めていきます。

患者さん自身では痛みを感じている場所がわからなくても、押せばおなかに力が入って反発する感じがありますから、それで判断することもありますね。

まずは血液検査をして、白血球やCRPの値を確認。これらの数値が高ければ炎症が起きていることが推測できますから、CTや内視鏡などのより詳しい検査に移ります。

おなかの右下の痛みは、盲腸の可能性も考えられるので、それを鑑別するためにCTを撮ることも多いですね。

――治療はどのように行われるのでしょうか。

抗生物質で憩室の細菌を殺して炎症を抑えつつ、腸を休める「腸管安静」が基本的な治療法です。

安静の程度は炎症の度合いによって異なりますが、ひどい場合は食事を一切とらずに腸を休めなくてはなりません。入院していただいて、点滴で栄養や抗生物質を補給していきます。

外来で治療できそうであれば、抗生物質を内服しつつ、便になりにくい「低残渣食(ていざんさしょく)」をとっていただくことになるでしょう。

低残渣食は、消化管に負担をかける、食物繊維などを避けた食事。具体的には、おかゆをもっとやわらかく煮た物などです。炎症を早期に改善するには、低残渣食も控えめにして、水分補給に有効なスポーツドリンクを中心に摂取するのがおすすめです。

<消化管への負担が少ない低残渣食の例>

・主食

おかゆ、うどん・そうめん(ゆで時間を長くする)、食パン など

・肉

鶏肉(皮なし)、ヒレ肉、レバー など

・魚

タラ、カレイ、マグロ(赤身)、カジキマグロ、タイ、アジ、はんぺん、しらす干し など

・乳製品、大豆製品、卵

プロセスチーズ、豆腐、厚揚げ(油抜きをする)、オムレツ、茶碗蒸し、ヨーグルト、牛乳、乳酸菌飲料 など

・野菜

大根、にんじん、白菜(葉先)、ほうれん草(葉先)、キャベツ(葉先)、なす(皮を除く)、かぶ、かぼちゃ、玉ねぎ、じゃがいも、里いも など

・果物

りんご、もも、メロン、バナナ、缶詰果物(パイナップルは除く) など

40歳を超えたら、大腸内視鏡検査を受けよう

――治療しても、憩室があると炎症を繰り返す可能性もありますか。

一度症状がなくなっても、繰り返し発症する場合はありますね。憩室の数が多い人は、どうしても再発しやすい傾向があるでしょう。

感染症なので、疲れや免疫の低下もリスク要因となります。

――早めに気付いてケアする方法や、予防法があれば教えてください。

原因のところでお話をしたとおり、便秘でいきむと憩室が増える可能性が高いので、腸内環境を正常にすることを心掛けましょう。年齢的に憩室ができやすくなる中高年に入ったら、特に意識していただきたいですね。

良好な腸内環境でスムーズに排便できていれば、トイレで思いきりいきむことはありません。食物繊維や乳製品、発酵食品などを積極的にとって、スムーズな排便につなげましょう。

<こちらもCHECK>

腸内環境が良いとは?「デブ菌」ってあるの?...腸や便にまつわる疑問

医師が教える正しい「腸活」のすすめ

また、自分が憩室を持っているかどうか、一度きちんと調べておくと安心ですね。憩室から出血する大腸憩室出血の場合、おなかの痛みを伴わない下血があることも。憩室があることを知っていれば、そこに起因する出血を疑って病院を受診し、詳しい検査を受けることができるので、早期発見・早期治療につながります。

大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は、憩室の有無はもちろん、それ以外の疾患の発見にも有効です。40歳を超えたらこの検査を受けるようにして、ご自身の体を知ることが大切ですね。

マイコ先生の診察を受けられる施設はこちら

→東京ミッドタウンクリニック

この記事を監修した人

この記事を監修した人

古川 真依子 (ふるかわ まいこ) 医師

医学博士/日本内科学会 総合内科専門医、日本消化器病学会 消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医、日本消化管学会 胃腸科専門医、日本ヘリコバクター学会 ピロリ菌感染症認定医 、日本カプセル内視鏡学会 カプセル内視鏡認定医、日本人間ドック学会 人間ドック認定医

専門分野:消化器内科・内科

2003年東京女子医科大学卒業

東京女子医科大学附属青山病院消化器内科で医療錬士として関連病院等にて診療にあたり、2008年帰局後は助手として指導にも尽力。2013年より東京ミッドタウンクリニック勤務。胃がん・大腸がん・腫瘍など消化器系の疾患だけでなく、便秘や産後の痔など女性ならではの悩みにも詳しい。

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー