【医師監修】更年期における生理の変化。生理周期や出血量はどう変わる?

ミッドタウンクリニックイースト

吉形 玲美(専門分野:婦人科)

更年期になると、生理周期が乱れたり経血量が増えたりするなど、生理に変化が見られるようになります。生理周期にバラつきが出たり、生理痛が悪化したりといった変化は誰にでも起こりえますが、生理痛があまりに重い、大量に出血するといった症状が見られる場合は、別の病気が潜んでいる可能性もあります。

ここでは、更年期によく見られる生理周期のパターンや生理痛の変化のほか、経血量が多い場合に疑われる病気の種類などについてご紹介します。

※本記事は、2019年3月19日公開版を新たに校正・加筆をし、2025年版として更新したものです

40代から月経(生理)の量が少なくなる理由

40代から経血量が少なくなる理由は、主に2つあります。

1つ目に挙げられるのは、女性ホルモンの減少です。女性ホルモンには、"エストロゲン"と"プロゲステロン"の2種類があり、それぞれ以下の役割があります。

| 2つの女性ホルモンの役割 | |

| 女性ホルモンの名称 | 役割 |

| エストロゲン (卵胞ホルモン) |

子宮内膜を厚くする作用があり、月経周期に合わせて卵胞から分泌される |

| プロゲステロン (黄体ホルモン) |

受精卵が着床しやすいように子宮内膜の状態を維持させるはたらきをもつ |

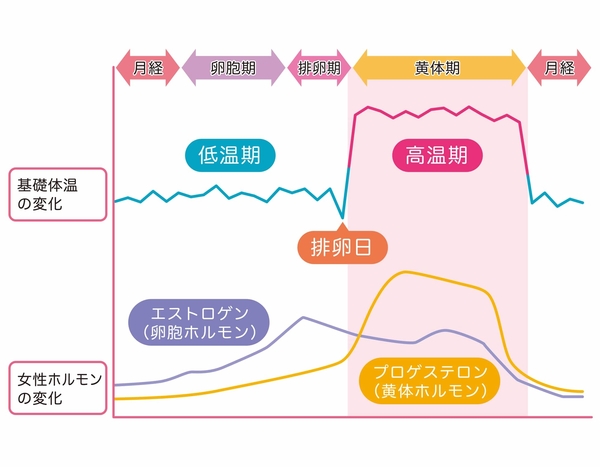

エストロゲンは卵巣内の卵胞から分泌され、プロゲステロンは卵胞が黄体に変化することで分泌されます。そして、それぞれが正常にはたらきつづけることで、月経周期が一定に保たれるのです。

しかし、卵胞は加齢とともに数が減少し、それに伴って2つの女性ホルモンの分泌量も逓減していきます。そうして、月経のときに剥がれ落ちる子宮内膜の量も減り、結果として経血量が少なくなります。

2つ目に考えられる可能性は、"過少月経"です。過少月経とは、1周期あたりの経血量が20mlよりも少ないことを指します。発症の原因には、ホルモンバランスの乱れや卵巣の病気などが該当します。

月経の期間がいつもより短かったり、経血の量が少なかったりする場合、過少月経を引き起こしているかもしれません。過少月経は、放置すると血圧や骨に影響を及ぼすおそれがあるので、不安な方は婦人科を受診してみましょう。

月経(生理)のしくみとサイクル

生理の変化を知る前に、まずは基本的な生理のしくみとそのサイクルについて確認しておきましょう。そもそも、女性の生理周期は、「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経」の4つに分けられ、複数のホルモンの働きによって調整されています。

卵胞期

卵胞期は、卵子の元になる「卵胞」が毎月1個ずつ卵巣の中で発育し、成熟するまでの期間です。この期間は、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が多くなり、精子が子宮に入りやすいような環境が整います。

排卵期

卵胞が成熟すると「排卵」が起こり、腹腔内に卵子が排出されます。

黄体期

排卵から次回の生理までの、2週間程の期間が黄体期です。黄体期には、女性ホルモンの一種であるプロゲステロンが多く分泌され、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を整えて妊娠を助けます。

月経

排卵後に受精卵が着床しないと、プロゲステロンの分泌が止まり、排卵から約14日後に子宮内膜が血液とともにはがれ落ちます。これが月経です。

<こちらもCHECK>

更年期によく見られる生理周期(月経周期)のパターンって?

更年期に入ると、女性ホルモンの分泌量が変動しはじめることによって、月経周期に変化が訪れます。

通常、卵胞期から排卵、黄体期を経て月経に至るまでのサイクルは28~35日周期です。しかし、先ほど解説したように卵子が加齢によって減少し、卵巣の機能が低下すると、このサイクルに乱れが生じます。

具体的に説明すると、一般的に卵巣機能が低下しはじめると月経周期が短縮し、月経が月に数回くるといった変化がみられるものです。閉経が近づく頃、今度は反対に月経周期の間隔が空きはじめ、数か月に1回程度になります。

<こちらもCHECK>

更年期によく見られる生理不順のタイプ

更年期を迎えてから生じる月経不順には、さまざまなタイプがあります。ここからは、"過多月経""頻発月経""過少月経"の3つに分けて解説します。

過多月経

過多月経とは、1回の経血量が150ml以上ある状態を指します。人によっては、レバーのような経血のかたまりが出ることも。しかし、ほとんどの人は自分の正常な経血量を把握しておらず、経血量の多さに戸惑いながらも、「たまたまかもしれない」と、その変化を見逃してしまいがちです。

過多月経は、ホルモンバランスの乱れも一因ですが、子宮筋腫や子宮腺筋症といった病気によって引き起こされることもあります。生理期間が10日以上続いたり、夜用ナプキンが1時間も保たないほど出血したりする場合は、すぐに婦人科を受診しましょう。

<こちらもCHECK>

頻発月経

生理周期が短く、前の生理から24日以内に次の生理が来る場合は、頻発月経にあたります。ホルモンバランスの乱れがおもな原因ですが、不正出血との見分けがつきにくいため、一度婦人科でチェックしてもらうと安心です。

過少月経

経血量が極端に少ない状態を過少月経といいます。女性ホルモンが減少し、子宮内膜が厚くならないことが原因のひとつと考えられますが、甲状腺機能異常など他の原因があるかもしれません。

一般的に経血量が増える2日目でもナプキンに経血がほとんど付着しないといった状態に心当たりがあれば、過少月経の可能性が高いといえるでしょう。

更年期の月経(生理)の変化への対処法

ストレスを溜めない生活を心がける

ストレスは、卵巣機能の低下を引き起こす可能性があると考えられています。上述の通り、卵巣機能が低下すると女性ホルモンのバランスが崩れ、その結果として月経の変調に影響します。なるべくストレスを溜めないように心がけましょう。

もっとも簡単にできるストレスの発散方法は、深呼吸です。息をゆっくりと吸い、吐き出すだけで心が落ち着きます。そのほかにも、適度な運動や十分な睡眠などのストレス発散方法も、日常生活に少しずつ取り入れてみてください。

日頃から基礎体温を記録する

月経の変調をセルフチェックするためには、日頃から基礎体温を記録することも心がけましょう。基礎体温を毎日記録することで、卵巣機能が低下しはじめているかなどがわかります。

記録をつける際は、女性ホルモンによる体温の変化を把握するために、最低でも2~3か月は継続して行うことが大切です。

婦人科を受診する

月経の変調がみられた場合には、婦人科の受診をおすすめします。婦人科を受診することによって、ご自身の身体に異変が起きているかどうかを確認できます。

ただし、ストレスや体調の変化で、その周期だけ月経パターンが変化するケースがあるのも事実です。その場合には心配する必要がないため、何度かの月経時の様子を確認してから婦人科を受診するとよいでしょう。

しかし、経血量が多い状態が続く場合や、下腹部痛があるときは子宮や卵巣になんらかの問題を抱えている可能性が考えられます。気になる症状がみられた場合は早めに婦人科に相談し、適切な治療を受けましょう。

月経(生理)の変化の陰に隠れている可能性のある病気とは?

更年期を迎えて経血量が急に少なくなることがありますが、反対に出血が長引く場合は、子宮筋腫や子宮内膜症、子宮体がんなどの病気が隠れている可能性が考えられます。本項では、それぞれの症状を解説します。

子宮筋腫

子宮筋腫では子宮に良性の腫瘍が発生します。発生する場所によって、漿膜下筋腫(しょうまくかきんしゅ)、筋層内筋腫、粘膜下筋腫の3つに名称が分かれます。

子宮筋腫は、腫瘍がこぶのように膨らむのが特徴です。この腫瘍が大きくなるにつれて、過多月経の症状があらわれる可能性があります。そして、その状態のまま放置すると、腫瘍が周囲の臓器を圧迫し、下腹部痛や腰痛、排尿障害、便秘などの症状を引き起こすおそれがあります。

特に粘膜下筋腫は、過多月経の頻度が高く、重度の貧血となる場合があります。気になる症状があれば早めに婦人科を受診してみてください。

子宮内膜症

子宮内膜症は、月経で剥がれ落ちるはずの子宮内膜組織が子宮の内側以外の場所に発生・増殖する病気です。

先ほどの子宮筋腫と同様に複数の種類があり、そのなかに"チョコレートのう胞"というものがあります。卵巣内に経血様のドロッとした液体が溜まり、それがチョコレートのようであることから、このようによばれているのです。チョコレートのう胞は、基本的に良性の腫瘍ですが、まれに卵巣がんになる可能性があります。

月経時以外でも下腹部痛や腰痛を絶えず感じるようであれば、早期に婦人科を受診し、診断・治療を受けることで卵巣がんへの進行を予防できます。

子宮体がん

子宮内膜に発生するがんのことを、子宮体がんといいます。

子宮体がんを発症する理由には、冒頭で解説したエストロゲンとプロゲステロンの2つの女性ホルモンが大きく関係します。これらの女性ホルモンのバランスが乱れると、前がん病変である子宮内膜が増殖しやすくなり、子宮体がんの発症へとつながってしまうのです。

子宮体がんの主な症状としては、不正出血が挙げられます。出血の程度は、おりものに血が混ざるだけのものや、通常の月経よりも出血の量が多いなどさまざまです。特に閉経後の不正出血には注意が必要です。

症状が進行したら、子宮以外に腟や卵巣にもがんが広がり、治療が困難になる場合もあります。少しでも異変を感じたら検査を受診することが重要です。

<こちらもCHECK>

監修者・婦人科医の吉形玲美先生より

女性の場合、年を経る過程に更年期があり、さまざまな不調に悩まされる可能性があります。中でも10代からずっと付き合ってきた生理の変化は、顕著で気付きやすい半面、深刻に捉えずに流してしまうこともあるはず。

生理の変化の陰に別の病気が隠されていたり、生理の乱れが別の症状につながったりしてしまうこともあります。生理周期の乱れや経血量の増減など、顕著な変化があるときは、迷わず婦人科で相談してください。

この記事を監修した人

この記事を監修した人

吉形 玲美 (よしかた れみ) 医師

医学博士/日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

専門分野:婦人科

産婦人科臨床医として医療の最前線に立ち、婦人科腫瘍手術等を手掛ける傍ら、女性医療・更年期医療のさまざまな臨床研究にも数多く携わる。女性予防医療を広めたいという思いから、2010年より浜松町ハマサイトクリニックに院長として着任。2026年よりBASEGETE横浜関内クリックの産婦人科専門医として診療のほか、グランドハイメディック倶楽部 倶楽部ドクターなど、多施設で予防医療研究に従事。月経不順、妊活、更年期など、ゆらぎやすい女性の身体のホルモンマネージメントを得意とする。’22年7月『40代から始めよう!閉経マネジメント』(講談社)を上梓。

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー